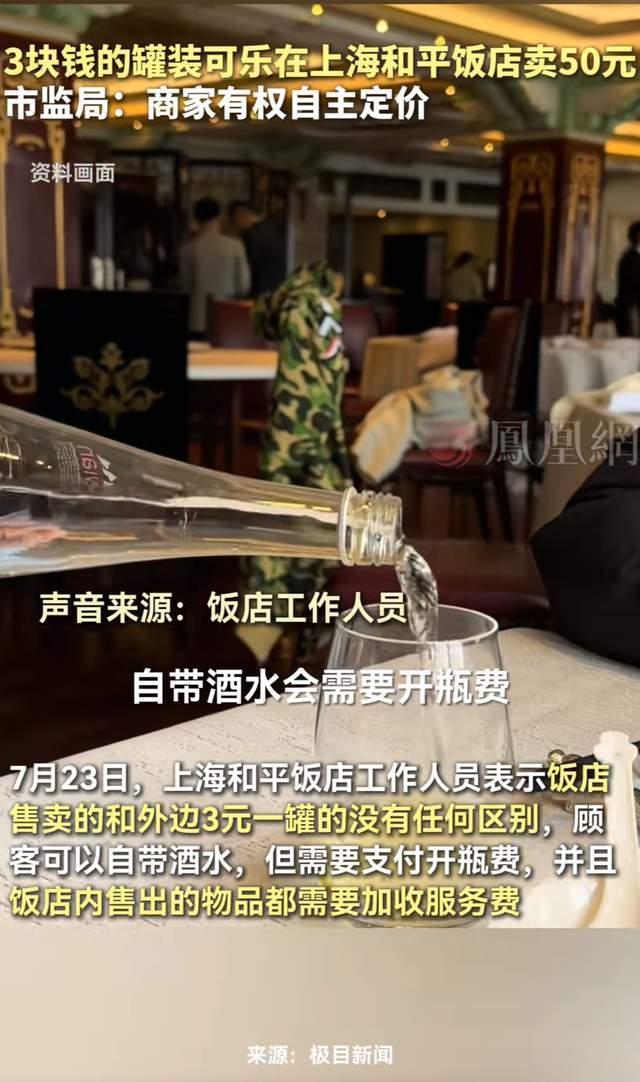

近日,一则关于上海和平饭店的短视频引发网络热议。视频显示,该饭店一罐普通可乐售价高达50元,服务员当面将罐装可乐倒入杯中奉上。

这则视频迅速登上热搜,评论区炸开了锅:"这不就是超市3块钱的饮料吗?"

面对质疑,黄浦区市监局7月23日回应称,这属于市场调节价范畴,商家享有自主定价权。

高价可乐背后的商业逻辑

从法律层面看,和平饭店的定价行为确实无可指摘。

我国价格法明确规定,除重要民生商品外,经营者有权自主制定属于市场调节的价格。关键在于"明码标价"——只要事先告知消费者,且不存在强制消费,这样的定价策略并不违法。

但怪就怪在,和平饭店并非位于机场、景区等封闭场所。外滩周边便利店林立,消费者完全可以用3元买到同款可乐。这种价格差异背后,隐藏着怎样的消费心理?

作为上海地标性建筑,和平饭店本身就是"奢侈品"。在这里消费,买的不仅是饮料,更是历史底蕴营造的独特体验。

就像在歌剧院喝香槟,价格往往包含场地溢价。部分消费者愿意支付这笔"场景费",本质上是为社交平台的打卡照片买单。

300元开瓶费:合理服务还是变相垄断?

事件另一个争议点是饭店的"开瓶费"政策。工作人员表示允许自带酒水,但需支付300元服务费。这个数字令人咋舌——相当于100罐可乐的售价。

从服务成本角度看,开瓶服务确实涉及器具使用、清洁消毒等环节。但300元的定价是否公允?

试想:若顾客自带3元可乐,实际支出将达303元,是店内购买的6倍。这种定价策略,难免让人怀疑是变相阻止顾客外带饮品。

《消费者权益保护法》第八条明确规定:"消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。"

虽然饭店做到了明码标价,但如此悬殊的价差是否违背"公平交易"原则?这需要监管部门给出更明确的解释。

高端服务的边界之辩

回顾餐饮行业发展,包厢费、最低消费等不合理收费已被明令禁止。当下出现的"天价开瓶费",是否属于新型消费壁垒?

如果纵容此类行为,可能导致服务业态出现"价格割裂"——普通消费者被变相排斥在高品质消费场景之外。

但另一方面,市场经济又讲究“一个愿打一个愿挨”。和平饭店的常客可能根本不在意这些"小钱"。对他们而言,支付溢价换取专属服务正是身份象征。

问题的核心在于:商家是否利用信息不对称谋取超额利益?消费者是否真正拥有选择权?

思考:我们该如何看待消费分级?

这起事件折射出当下消费市场的分层现象。

随着中产阶层扩大,愿意为体验付费的群体正在增长。但监管的底线不能突破——明码标价只是第一步,更要防范商家利用优势地位制定霸王条款。

下次当你面对50元的可乐时,不妨先问自己:我支付的究竟是饮料成本,还是那个可以发朋友圈的露台风景?